2022.05.10

感覚に頼っていた社内表彰制度の“定量評価”に成功

まとめ

- 指摘後のフォローをUniposで行い、チームの関係性を保っている

- 定量的なMVP制度の運用を行い、偏りがないように項目を工夫

- 普段関わりの薄い他部署のことがわかり、社内で依頼もしやすくなった

マーケティングDX事業やデジタルメディア事業、不動産DX事業などを展開するバリュークリエーション。同社では社員の発案により、隠れた貢献を讃えて表彰する「MVP制度」を以前から行っていましたが、MVPを選ぶ基準が推薦方式であり定性的になってしまうという課題を抱えていました。

そこで、同社ではMVP制度を定量的に運用することや、社内のコミュニケーションをさらに活性化することを目的にUniposを導入。その結果、MVP制度が盛り上がり、チームや組織の連帯感が生まれただけでなく、上司と部下、同僚同士などのコミュニケーションが活性化し、組織の心理的安全性が高まる効果も得られたといいます。

Uniposを導入した背景や導入の成果について、取締役の大坂谷優介 様、経営企画部の雲開美紀 様、マーケティングDX事業部の畑中清花 様にお話を伺いました。

隠れた貢献を称賛するMVP制度を定量的に運用するためUniposを導入

――バリュークリエーション様は2018年11月よりUniposをご導入いただいています。Uniposを導入するきっかけになった当時の組織課題について教えてください。

大坂谷:当社には以前から、新しい取り組みを社員が提案して、皆で作り上げていくという文化があります。その一環として、「月間MVP制度」を取り入れたいという声が数年前に上がりました。背景には、数字では見えにくい隠れた貢献や活躍を讃えて表彰したいという思いがありました。当初は各部門内で推薦しあって候補者を挙げ、その中からMVPを決めていたのですが、それだとどうしても感覚に頼る部分が多くなってしまうという課題を感じていました。隠れた貢献や活躍をもっと可視化して月間MVP制度を実施できないかと思っていたところ、たまたまUniposの事例記事を読んで、これは良さそうだと思ったのが導入のきっかけです。

他社ツールと比べて運用のイメージがしやすかったのがUniposだった

――Uniposのどのようなところに好印象を持たれたのでしょう。

大坂谷:運用のイメージがしやすく、従業員が楽しめるコンテンツとしても良いと感じました。似たサービスとの比較検討もしたのですが、Uniposは投稿内容、ポイント、ハッシュタグという3つの要素を組み合わせて、定量的に隠れた貢献や活躍を可視化できるのが良いと感じました。

特に当社は自分なりに工夫してオリジナリティーを出すことが得意な社員が多いので、デフォルト以外のハッシュタグを自分で考えたりしつつ楽しんで使ってくれそうだと感じたからです。自分で工夫すると愛着が湧くだけではなく、慣れる速度が格段に違いますし、定着度も高くなります。

また、使いやすさだったり、見た目だったりの点で、より自分たちにしっくりきたのもUniposでした。特にツールとしての“手触り”は大事だと思います。毎日使うものなので、そこがなじまないと続かないですから。

――現在、運用をご担当されている雲開様、畑中様は、導入当時Uniposについてどのような印象をお持ちになりましたか。

畑中:私が運営チームに入ったのは1年前からなので、導入当時はユーザーという立場でした。個人的には楽しそうだなと好印象を持ちましたね。もともとInstagramやTwitterなどで情報発信にも慣れていましたから、抵抗もなく、最初から積極的に投稿していました。

雲開:私は逆に、導入当時は少し戸惑いがありました。どういうことを投稿すればいいのかわからず、おそるおそる手探りで始めたところはありましたね。

運用メンバーを定期的に入れ替えることで業務負荷を下げ、社員に経験を積ませる

――Uniposの運用体制について教えてください。

大坂谷:運営チームは2名で、現在は雲開と畑中が務めています。任期は2年で、1年ごとに2名のうち1名が入れ替わる仕組みです。Uniposの運営は通常業務とは別なので、長期間担当して業務負荷にならないようにするためです。また、Uniposの運営のような事務局系の仕事は、いろいろな人に経験してほしいという思いから入れ替え制にしています。

――担当になる方はどのように選ばれるのでしょうか。

大坂谷:誰でもというわけではなく、Uniposをしっかり浸透・運用してくれそうな人を選んでお願いしています。具体的には、部署の垣根を越えて、業務に関する事だけではなく、些細な日常の出来事に関する内容でも気軽に感謝の気持ちを伝えることができる人です。

今のところ、断られたことはないですね。

畑中:私も即決で承諾しました(笑)。ちょうど業務に余裕が出てきたタイミングでしたし、Uniposの運営が面白そうだなと思ったので。

導入意図を繰り返し丁寧に説明することで組織への定着に成功

――その他、従業員の皆さんの反応はいかがでしたか。

畑中:最初はネガティブよりに捉えていた人が多かった印象です。「口頭で感謝を伝えているのだから、それをわざわざツールにするのはどうなんだろう」というような声が上がっていました。

――そういった声にはどのように対応されたのでしょうか。

大坂谷:次のように導入意図を説明しました。

「社内の貢献や活躍について当人同士はわかっていても、部署が違ったりすると伝わらないこともあります。それを知りたいメンバーもいるし、会社が成長しているとはいえ、まだ60人規模なので、仲間のことをもっと知ってほしいと思います。Uniposはそれを知るための手段なんです。

たとえば、営業が案件を受注した場合、上長やチームメンバーはそのことを知っていても、業務であまり関わらない人にはなかなか伝わりません。知ることができれば、「○○くん、すごいね!」と声もかけられるし、そんなふうになってほしいと思っています」

このようなメッセージを定期的に繰り返し伝えました。

何気ない日々のやりとりや立場を超えたやりとりを通して、組織の心理的安全性が高まっている

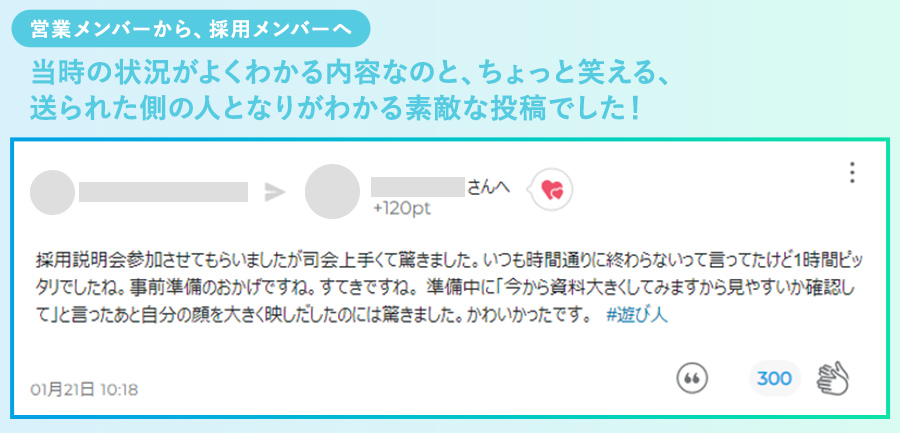

――Uniposをご覧になって、印象に残っている投稿やエピソードがあれば教えてください。

大坂谷:私は日常の何気ない投稿が記憶に残っています。たとえば、同じチームのメンバーに向けて「生まれてきてくれてありがとう」という誕生日コメントと共にUniposを送ったり、自転車通勤している人が、交通事故を心配してくれた同僚に対して「心にしみる」と感謝のUniposを送ったりなどのやりとりは、見ていていいなと思いました。

▲チームメンバーの気遣いが伺える投稿

畑中:私は後輩から先輩や、部下から上司へのUniposが印象的でしたね。下から上へのUniposはけっこう多くて、投稿内容は真面目だけどハッシュタグはゆるかったり、逆に投稿内容は砕けているけれどハッシュタグが真面目だったりと、投稿のバランス感覚がすごく良いんです。

――下の方から上の方に向けてそれだけカジュアルなコミュニケーションができるというところからも、チームの信頼関係や心理的安全性の高さが伺えますね。

雲開:私は逆に、上司から部下へのUniposが印象に残っていますね。たとえば、いつもはそれほど口数が多いタイプではない上司が、新しく異業種から転職してがんばっている社員に向けてUniposでエールを送っているのを見たときは、心がじーんと温まりました。一種のギャップ萌えかもしれません(笑)。

▲いつもは口数少ない上司のエールに感動

畑中:上司から部下へのUniposといえば、仕事で叱った後のフォローでも使われていますね。仕事ではどうしても部下を叱る場面って出てくると思うのですが、叱りっぱなしにするのではなく、Uniposでしっかりと部下に対してフォローを入れることでバランスが取れているように思います。もちろん、口頭でもフォローを入れていると思いますが、重要なのはUniposが皆に見える場だということなんです。叱るだけだと周りも心配するかもしれませんが、Uniposでフォローすることで、周りも安心できるし、チームの雰囲気や関係性も悪くならない効果があると感じています。

――お聞きしていると、Uniposを組織づくりにうまく活用されている印象です。

畑中:そうですね。当社はまず部署で分かれており、さらにその中に小さなチームが数多く存在します。そういったチーム間、部署間での関係性が築けていないと、組織は統括できないと思うんです。Uniposのおかげで、統括する立場の者と現場メンバーのずれが起きにくくなり、結果として心理的安全性が高まっていると思います。

MVP選出の定量的な評価にUniposを活用、偏りが出ない工夫も

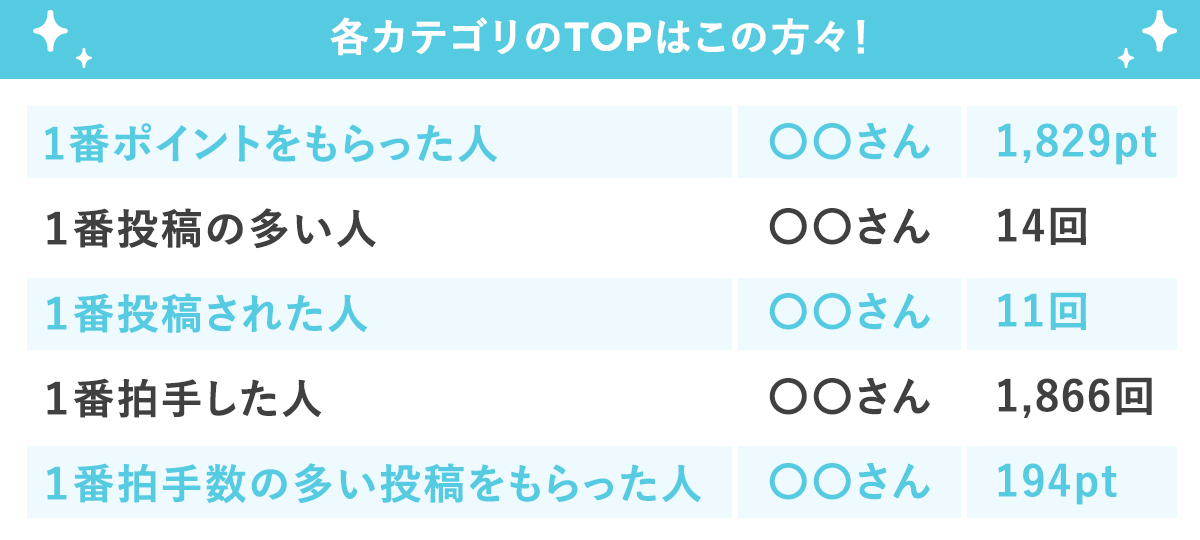

――Uniposを導入した成果についてお聞きします。当初の導入目的でもあった月間MVP制度への活用はいかがでしょうか。

大坂谷:想定通り、Uniposを月間MVP制度に活用しています。最初は一番ポイントを多くもらった人をMVPとして選出していたのですが、それだけだと偏りが出てくるので、現在は「一番投稿数が多い人」「一番投稿された人」「一番拍手した人」「一番拍手数の多い投稿をもらった人」という5項目でそれぞれ選出し、その中から月間MVPを選ぶようにしました。ちなみに月間MVPを決める方法はバラエティ番組でよく見る回転するダーツボードです。私がDIYで作りました(笑)。

▲取締役 大坂谷様 手作りのダーツボード

――エンターテインメント的な要素もあって楽しいですね。各項目もそれぞればらけて偏りがなさそうです。

大坂谷:そうですね。特に「一番拍手数の多い投稿をもらった人」は他とかぶりにくいです。期間中にすごく感謝されることが1つだけでもあれば選ばれる可能性がありますからね。

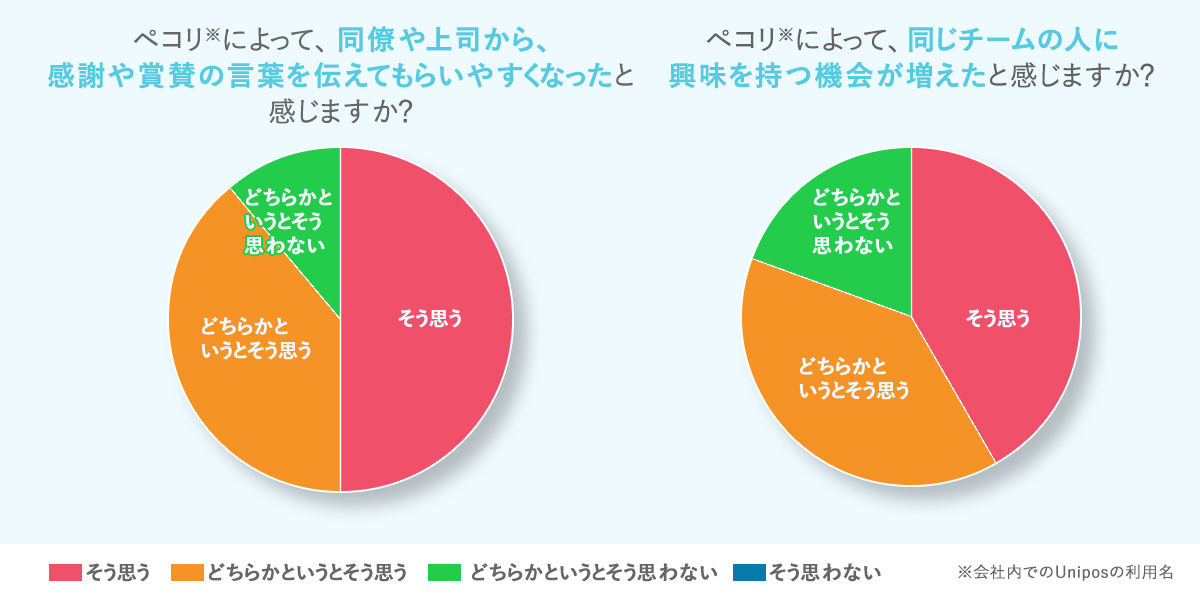

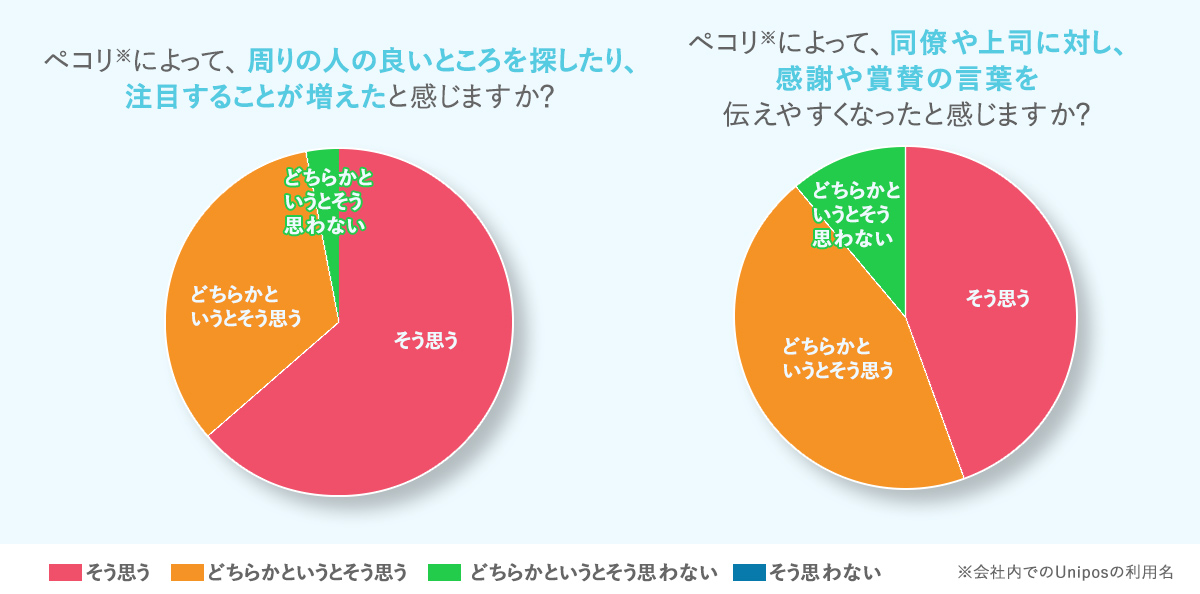

――その他、Uniposを導入した成果について、定量的な数字があれば教えてください。

雲開:Uniposを導入したことについて社員にアンケートをとったところ、「Uniposによって周りの人の良いところを探したり、注目することが増えた」、「同僚や上司に対し、感謝や称賛の言葉を伝えやすくなった」、「同僚や上司から、感謝や称賛の言葉を伝えてもらいやすくなったと感じる」、「同じチームの人に興味を持つ機会が増えた」という4項目のすべてにおいて、ほとんどの従業員が「そう思う」「どちらかというとそう思う」と回答しており、とても高い満足度が出ています。

また、従業員からはUniposを使っていて嬉しかったことについて、下記のような声をもらっています。

- ペコリを送ってもらうと業務だけでなく、こんな細かいところまで見てもらえたんだなと思うのでうれしいです! 業務では関わらない人でも小さなその人のいいところを探そうと思います。

- アルバイトちゃんに対して今まで個人の口頭ベースでありがとうって終わってしまってたことがチーム以外の人にもこんな風な人なんだよって知ってもらえるのは嬉しいです!

- 自分が普段やっている作業が実は感謝されていたとか知ると嬉しいですね。

- 何気なく実施したことが文面として見れるのは非常に良いと思いました。

- ふだん怖くて近づけない方から投稿や拍手いただけるとホッとします

- 部署が異なると中々別の部署のみんなと話すチャンスがないので、みんながどんな仕事をしているのかとか人柄が垣間見られて嬉しいです♪

- 初受注したと際にペコリで共有して頂いたこと

- 営業だったり他部署とのコミュニケーションがとりやすいきっかけになっている気がします!

- 感謝を伝えるいいツールで社内で盛り上がれば盛り上がるほどいいと思いますので引き続き活用していきたいと思います。

- ペコリによって皆普段から人のいいところを探しているような気がして、みんなのいいところであふれていったらいいなと思いました。

- 不意に貰うとホッコリした気持ちになります。受けたご恩を再度思い出す機会にもなるので、感謝を忘れない優しい人間になれるなと思いました。

Uniposが社内の情報源として機能。他部署が何をしているのか把握できる

――他にUniposを導入した効果についてどのように感じていますか。

雲開:普段、関わりがない部署がどんな業務を行っているのかが可視化されました。たとえば私は採用広報担当で、営業とは関わりが薄いんです。Unipos導入以前は、営業の誰がどんな貢献をしているのかよくわからなかったのですが、Uniposを導入したことで、この人はこんな活躍をしているんだとか、こんな取り組みをしているんだとか、そういった各人の動きや役割がわかるようになったんです。そうやって社内の人の役割が見えてくると、この案件で困ったときはこの部署のこの人に相談すればいいんだなといったヒントになったりもします。Uniposが社内の情報源になっているんです。

大坂谷:Uniposを導入した狙いは、隠れた貢献の可視化と、部署を超えたコミュニケーションの活性化でした。なぜそこに取り組んだかの理由は、下記の通りです。

・隠れた貢献の可視化:よく目を凝らさなければ見えない隠れた貢献を表面化させ、表舞台に引き上げることで、帰属意識が高まり、それが良いトリガーとなって更なる貢献へと繋がると考えたため

・部署を超えたコミュニケーションの活性化:部署間のコミュニケーションが業務の幅を広げたり、会社の中で過ごしやすくなるコミュニケーションのとっかかりとなってくれると考えたため

これらは数字としては表しにくいのですが、しっかりと効果を感じています。Uniposのおかげで普段のコミュニケーションがとりやすくなり、仕事がしやすくなっていると思います。

現場のメンバーが活躍できる環境を作るのが経営の役目

――Uniposの費用対効果についてお考えを教えてください。

大坂谷:当社は「人がすべて」という考えを強く持っている会社です。すべてのモノ・コトは人が造ったり成し遂げたりして今の世の中に存在していると考えています。

会社が成長するもしないも人(従業員)次第なわけで、その”人”なくして会社の成長は成しえません。

お互いを称え合い、鼓舞することで個々が成長し、それが会社を形作る大きな力となって更なる会社の成長に繋がると考えています。経営側のやるべきことは、メンバーが活躍できる環境をつくることです。

当社は人と人との関係を構築するためにお金を使う会社であり、Uniposもその一環です。Uniposは費用もそれほどかかりませんし、これくらいのコストで従業員が働きやすくなり、コミュニケーションが活性化するのであれば、費用対効果は十分だといえます。

――ありがとうございました。

マネジメント改善や離職防止を推進をされる方向けに役立つ資料をご用意いたしました

管理職を育成し、

離職させない3つの方法

マネジメントの負担軽減とモチベーション向上の方法などがわかる資料がすぐにダウンロードできます。